أخبرني الآن، هل سُعدت بإحراق الستائر وغطاء الطاولة والقبعة الصيفية؟. فعلاً أنك أحمق. لا أعلم ما الذي حدث لك مؤخراً حتى هيّئ لك أن تشعل رذاذ مزيل التعرق لتتأكد من صلاحيته، هل ضربك أحدهم على رأسك بأداة ثقيلة مؤخراً؟ بمضرب بيسبول مثلاً، أو بتلك الأداة الغريبة التي يستخدمها الخبازون؟ نسيتُ إسمها. أنت تعرفها، نملك واحدة في درج المطبخ، تشبه المدحلة. يا سلام! لقد أفرغت علبة مزيل التعرق!. بوركت، بوركت.

ما رأيك لو تحرقني أنا شخصياً في المرة المقبلة؟. لا لا، أعتذر. لمَ تتكلف عناء حرقي بنفسك؟ أعطني عود ثقاب والقليل من البنزين، فأنا ضئيلٌ كما ترى، ثم صورني وانشر الصورة بعنوان: “يقلّد البوعزيزي، ما أتفهه!”.

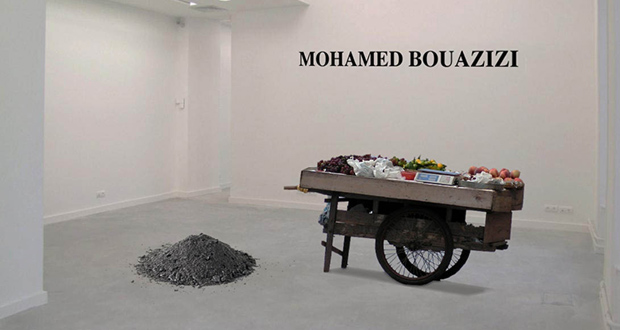

أتذكر يوم حرق البوعزيزي نفسه؟ لا بدّ من ذلك، كان يوماً لاينسى. البوعزيزي مُشعل الانتفاضات. الربيع العربي، لم يكُن ربيعاً بالقدر الكافي، هذا ما اتضّح بعدئذٍ.

ولكنّك لم تكن شريكي في السكن حينها، من كان يا ترى؟. آه، تذكرت، لقد كان ذلك الشاب الأفريقي الهزيل، ماذا كان اسمه؟ لم أعد أذكر.

جربت الكثير من شركاء السكن في سنوات إقامتي القليلة في هذه المدينة، وفي هذه الشقة تحديداً، إلا أنني لا أذكر منهم الكثير. أذكر القليلَ حقاً. أذكر ذاك المصري الذي أخذ يصيح من الشرفة “هذه مصر! هذه مصر!” يوم قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر إلى أن استدعى الجيران الشرطة، لعلهم ظنوا أن الشقة تحترق أو شيئاً من هذا القبيل، أمضينا الليل بأكمله نعتذر للشرطة يومها. وعند استلام الإخوان المسلمين الحكم خرج إلى الشرفة أيضًا، ولكن هذه المرة ليصيح بصوتٍ أخفض “قولي لا يا مصر! قولي لا!”. يومها كان دنو شعرةٍ من الاعتقال. ثم، يوم ثورة يونيو، وعند الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، عاد، مجددًا، إلى الشرفة، ليصيح بصوتٍ أعلى من الأول “أم الدنيا! أم الدنيا!”. لا أذكر إن عاد بعدها إلى البيت، لعلّه لم يعُد، هذا يفسر القبعة الصيفية وعلبة مزيل التعرق.

أذكر أيضاً ذاك السوداني الذي رفع نخب “لحس الكوع” يوم انطلاقة الثورة السودانية ضد البشير، وأخذ يحاول جاهدًا لحس كوعه إلى أن تشنجت يده، اضطررتُ يومها إلى أخذه إلى المشفى الحكومي في آخر الشارع. المشفى الضخم ذو النوافذ الزجاجية والستائر الكثيرة. ستظن غالباً أن مشفىً كهذا يعجّ بممرّضاتٍ حسناوات شقرٍ عامرات الصدور، يلبسنَ لباساً أخضر موحداً ويمشين بشكلٍ مريب. لا أعلم ماذا أقول، الحقيقة أننا لم نر يومها أي ممرضة، لم يدخلونا أساسًا.

وبعد أن غادر السوداني شعرت بالوحدة، فنشرت إعلاناً في الجريدة عن مكانٍ شاغرٍ لشخص واحد. فكان ما كان.

كان يشبه السوداني قليلاً، أو لعلّه لم يكن؟. لا أستطيع الحكم، أرى جميع أبناء الأعراق الأخرى متشابهين؛ الزنوج، الآسيويون..إلخ. اعذرني إن بدا كلامي عنصريًا بعض الشيء، أو أنّه ليس كذلك؟ لعلهم يشبهون بعضهم فعلًا! لا أعلم.

في البداية كان يبدو ودودًا وطيّب المعشر، جميعهم يبدون كذلك بادئ الأمر، لم تكن لديه أية عاداتٍ غير مألوفة. أن ينظّف أسنانه مثلاً أو يشاهد التلفاز. أو أنّه كان يقوم بمثل هذه الأمور وأنا خارج المنزل؟ لا أعلم. أذكر أنه لم يكن يبارح المنزل إلا نادرًا، وهذا أمرٌ غريب حقيقة لأنه، وكما فهمت، يعمل خبازًا أو ما شابه. أعتقد ذلك. وكان يخشى ضوء النهار، حتى أنه أصرّ على تركيب ستائر لكل نوافذ المنزل.

ثم بدأ مستواه بالانحدار التدريجي على كافة الأصعدة، أذكر أنه اجهشّ بالبكاء مرة بعد مشاهدته فيلم “مذكرات بريدجيت جونز”، هل هذا الفيلم عاطفيٌ لهذه الدرجة؟ لم أشاهده من قبل، ولا أنتوي.

تذكرت، “جون”، كان اسمه جون.

لم يُزعجني كما يفعل شخصك المصون، رغمَ أنّه كان شابًا مضطربًا بشكلٍ مخجل، لم نكن نتكلم كثيرًا. في الحقيقة لم نكن نتكلم على الإطلاق!

آه لو تعرف، أيها الربيع العربي، كمّ المتاعب الذي سببته لي.

حسناً، ما نفع هذا الكلام الآن؟ لا أعلم. لاأعلم حقاً. ولكنني حقاً أتمنى أن يعود بي الزمن بضع سنين إلى الوراء، لأسأل سؤالاً واحداً… لماذا أحرقت نفسك يا بوعزيزي؟.