أن يتوقف الاهتمام الفلسفي بالحب، يعني تعرّض هذا الأخير للنهب والتأطير؛ إذ لا موضوع تم تحميله، عبر التاريخ، من أحكام القيمة الاجتماعية والدينية كما احتمل. ولا خاض فيه سائر أصناف البشر واتجاهاتهم، بهذه العمومية. ويمكننا القول إنّ شيئاً لا يعني الفلاسفة بالدفاع عنه، مثله. وتحديده كما ينبغي أن يكون، كفكرة تعبّر عنها نظرياتهم، أو سلوك يختصر حيواتهم الشخصية. وحسبنا في اللغة أن ننتبه إلى معنى فيلوسوفي أي محبة الحكمة. ولو أنّ الحب الذي نقصده، يختلف عن المحبّة في ذاك السياق.

ليس البحث عن مسرد للأخبار التلصصيّة، هو ما يعنينا هنا، أو تحويل هذا المبحث الرغبوي وأثره الخطير على المجتمع والسياسة إلى نشيد صوفي، بقدر ما نريد الالتفات إلى مقارنة بين رأيين أو نموذجين يعبران عن فهم عصري لموضوع الحب، وعلماني لاشك، ثم تلخيص الفوارق بينهما، للتدليل على أنّ الاختلاف داخل الحداثة وتياراتها (أو حتى داخل التيار الواحد) لمّا يُحسَم أو يستقر، كالحال مع المعتقدات الهوياتية الضيقة والرجعية.

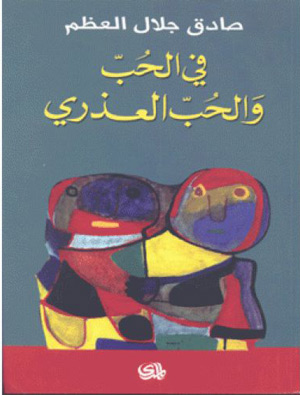

النموذج الأول يمثّله كتاب الحب والحب والعذري، للمفكر السوري صادق العظم (1932،…) يبدأ الكاتب بالتماس عذر من القرّاء لنفسه، أولاً لأنه تعذّر الحصول على تعريف متكامل لظاهرة الحب. ولأن، من جهة ثانية، التمعّن بالحب ووضعه في إطار علم النظر، لا يرجح عنده على الحالة التجريبية، فمن حُرمَه لن تزيدَه النظريات نفعاً. في الحقيقة ليس هذا بالمدخل اللائق بالحب. وحيث أراد النزول من علياء الخطاب الفلسفي، وقع في فخ مجاملة الذوق العام المتطيّر من الفلسفة، الذي يعتبر الفلسفة مرادفة للتعقيد، أو أنها تعكّر صفو مواضيع بسيطة كالحب، ولا تثمر بنتائج. لم يكن العظم مرتبكاً فيما يكتب كما بدا عليه عام 1968، تاريخ الطبعة الأولى من الكتاب.

النموذج الأول يمثّله كتاب الحب والحب والعذري، للمفكر السوري صادق العظم (1932،…) يبدأ الكاتب بالتماس عذر من القرّاء لنفسه، أولاً لأنه تعذّر الحصول على تعريف متكامل لظاهرة الحب. ولأن، من جهة ثانية، التمعّن بالحب ووضعه في إطار علم النظر، لا يرجح عنده على الحالة التجريبية، فمن حُرمَه لن تزيدَه النظريات نفعاً. في الحقيقة ليس هذا بالمدخل اللائق بالحب. وحيث أراد النزول من علياء الخطاب الفلسفي، وقع في فخ مجاملة الذوق العام المتطيّر من الفلسفة، الذي يعتبر الفلسفة مرادفة للتعقيد، أو أنها تعكّر صفو مواضيع بسيطة كالحب، ولا تثمر بنتائج. لم يكن العظم مرتبكاً فيما يكتب كما بدا عليه عام 1968، تاريخ الطبعة الأولى من الكتاب.

بالانتقال إلى الهم الأساسي الذي يحمله الكتاب، وهو الرّد على التيارات المحافظة، من خلال التأويل الحداثي لظاهرة العشاق العذريين التي انتشرت إبّان توسع الامبراطورية الإسلامية، وبقي لها أثرٌ، بل قُلْ مآثر، طيلة العصور اللاحقة، إلى يومنا هذا. نجد أنّ الكاتب غير مقتنع بسردية الحب العفيف، المتغنى بها داخل الأطر المدرسيّة. ولهدم تلك الغنائية أقامَ ثنائيته القيمية بين نزعتين يحتكم إليهما الإنسان بشكل نوعيّ ومنضبط. الأولى نزعة الاشتداد ومَثَلُها الأعلى دون جوان (الشخصية التي فصّلها خيال موليير المسرحي)، والثانية التي تقابلها نزعة الامتداد وتمثّلها مؤسسة الزواج. ولمّا كان للأولى فضائل من قبيل المغامرة والتضحية أو حتى الرفض والانتقام، فإنّ للثانية أعراف وتقاليد ومآلات متّزنة وعاقلة.

لكن هذه الثنائية، وبالرغم من هاجسها التقدمي، لم تلبث أن استحالت إلى مجرّد “فرّامة” تُحْشَر بها شخصيات تراثية أو عالمية، شعراء وأدباء مختلفون، قُذِفَ بهم دون عناء في صحراء السادية والمازوخية، أو الاثنتين معاً، وسائر الأمراض والعلل التي أُلْحقت بأسماء مثل جميل بثينة، وقيس بن الملوح، وآخرين. أمّا الناجي من تلك الفرامة فهو إنسان “ذكي” يجيد التأقلم!. هنا سينتهي درس التحليل النفسي، وسيصفّق له بعدها الشاعر نزار قباني، مُطرياً على عمله الفذ الذي أسقط به قناع العفة الوهمي عن الحقيقة الجنس النرجسية.

كل هذا ولم نصل بعد إلى النتيجة المفارِقة، عندما ميّز العظم بين الشخصية الدونجوانية، التي تتعب وتشقى، وبين من تتيح له/ها ظروفه الخاصة الاستمتاع بالحب وفقاً لمشيئته، أي بسبب موقعه في السلطة. وقد ضرب مثالاً على ذلك الخليفة المتوكل الذي وطأ من الجواري، كما يقال، أربعة آلاف، أو الخليفة هشام بن عبدالملك الذي تمتّع بالنساء حتى لم يعد يكترث أحائطاً وطأ أم امرأة. يبدو هذا التمييز صحيحاً للوهلة الأولى، لكن ماذا لو مدَّدنا كثافة المتوكل الإقطاعية والبطريركية، إلامَ ستنحل؟ ألا تخضع الشخصية الدونجوانية بدورها لاعتبارات البرجوازية ونمط حياتها؟ ألا يعيش ابن الطبقة الوسطى الحديثة في مدينة من العالم الأول حياة أكثر استمتاعاً من الأمثلة المذكورة. ألا توجد هذه العوالم المتمايزة داخل البلد الواحد أيضاً. وبالتالي تمييز الشقاء عن السهولة يدفع إلى تجاوز تلك الترسيمة، والتشعب مجتمعياً بما لا يمكن لثقافة “التمرد” وحدها أن تسعفنا بوصفاتها السيكولوجية. وحسبنا في اللغة، مرّة أخرى، أن ننتبه إلى السابقة (دُوْن) التي تدلّ على المكانة الأرستقراطية. الآن، يمكننا التساؤل هل يستوي الذكر والأنثى حقّاً في الشخصية الدونجوانية، وهل اللغة فقط فرضت على الكاتب تذكير موضوعات لا تقبل التجنيس، أم أنها الفحولة بطبعتها الحداثوية؟

كانت فرصة الكلام عن الحب، حين صدر كتاب صادق العظم، تتناسب مع انتعاش قيم الثورة في ستينات القرن العشرين كمقولتي التقدم والتحرر الوطني، وبالتالي رأت تلك السرديات الكبرى، أنّ من واجبها طرقُ الأبواب التي أوصدتها التيارات التقليدية والرجعية. أمّا اليوم فتبدو فرصة الكلام عن الحب، والنظر فيه، ليست أكثر عرضة للتأطير الديني الأشد تحريماً وظلامية وحسب، بل وللنهب الاستهلاكي الموازي، الذي يصنع مساحات التعويض لنفسه، على طريقة الزمن الفكتوري المحافظ من جهة والمنفجر جنسياً بآن واحد. فأيُّ لغة نستطيع التعبير بها عن ذلك؟، خاصة أنّ القيمة الثورية الراهنة آخذة بالاضمحلال. سنرى هذا بتلخيص أفكار نموذجنا الثاني. فبعد 41 سنة من صدور كتاب العظم، صدر كتاب المفكر الفرنسي آلان باديو (1937،…) بعنوان في مدح الحب (الترجمة العربية، 2014)، وهذه فرصة لمراجعة الكتابين معاً.

يقدّم باديو تصوره الفلسفي الكلاسيكي في مواجهة أطياف النسبية والمذهب الشكي. وكما جاء في تقديم الكتاب، فإنّ باديو اسم لتركيب جديد بين جلاء المادية وأمل المثالية الذي لا يقهر. والفكرة المهيمنة على الكتاب هي نقد النزعة الاستهلاكية، وهذا دليل التزام بوجه الأدبيات مابعد الحداثية التي باتت تعتبر نقد النزعة الاستهلاكية مجرد مسيحانية زاهدة!. وعليه، يقارن باديو بين (لا التزام نحوك تقول الرأسمالية للعامل)، و(لا التزام من جانبي يقول المحبّ لشريكه باسم التحررية المريحة). هذه البداية المتينة، والدخول فوراً إلى مفهوم الالتزام، يكشف لنا أهمية وعي المساحة المشتركة بين الحب والثورة.

يقدّم باديو تصوره الفلسفي الكلاسيكي في مواجهة أطياف النسبية والمذهب الشكي. وكما جاء في تقديم الكتاب، فإنّ باديو اسم لتركيب جديد بين جلاء المادية وأمل المثالية الذي لا يقهر. والفكرة المهيمنة على الكتاب هي نقد النزعة الاستهلاكية، وهذا دليل التزام بوجه الأدبيات مابعد الحداثية التي باتت تعتبر نقد النزعة الاستهلاكية مجرد مسيحانية زاهدة!. وعليه، يقارن باديو بين (لا التزام نحوك تقول الرأسمالية للعامل)، و(لا التزام من جانبي يقول المحبّ لشريكه باسم التحررية المريحة). هذه البداية المتينة، والدخول فوراً إلى مفهوم الالتزام، يكشف لنا أهمية وعي المساحة المشتركة بين الحب والثورة.

تبقى السمة الأبرز عند باديو، هي حرصه على الموازنة الخطابية، فلا نجد تفنيداً لمفهوم ودفاعاً أعمى عن نقيضه. فإذا انتقد مفهوم الرغبة وتركيزها على الآخر بأسلوب فيتشي، ورفض أقوال الفلاسفة الريبيين عن الحب بأنه القناع الذي تمر من خلاله الحقيقة الجنسية، يعود ليؤكد أنّ الحب لا يأخذني إلى الأعلى، ولا إلى الأسفل، إنه مشروع وجودي. ويحمّل البوذية مسؤولية تمهيد الطريق للأخلاق المسيحية، منقذاً نفسه من أي مقاربة صوفية حول الذات، رغم ولعه الشديد بآراء أفلاطون.

وإذا كان جاك لاكان قد انتهى إلى نتيجة (كل شخص يمارس الجنس مع نفسه، والجنس لا يوحّد بل يفصل) فإنّ باديو يضيف: الحب يملأ فراغ العلاقة الجنسية. أمّا سؤال العائلة والزواج، المرتبط أيّما ارتباط بالفكر الثوري، منذ صدور البيان الشيوعي 1848، فيرى باديو أنّ هذا جزء من الحب لكن لا يختصره. ويعبّر عن ذلك أفضل تعبير عندما يقارن الدولة بما هي (خيانة للأمل) بالعائلة (خيانة للحب) وكما لا يمكن قصر الدولة على وجهة نظر سياسية ثورية تعتنق المساواة دائماً، كذلك لا يمكن قصر العائلة على عنصر إعلان الحب.

خلال هذه الجرعة الفلسفية الثقيلة، لا يفوّت باديو فرصةَ إمدادِ القلوب ببعض اللطائف، خشية الغلظة، كأن يوجه نقده لموقع (ميتيك) الذي يسهّل أمور الحب وفقاً لمشيئتنا ودون دفع للكلف. أو بالإشارة إلى أن كلمة أحبك ليست خدعة لممارسة الجنس، وأنّ الحب يخضع لنظام التكرار: (قل أحبك، قلها مرّة ثانية، قلها بشكل أفضل).

أخيراً، لا نريد أن نخلص لنتيجة صارمة تفصل بين النموذجين بشكل حاد، فهما في نهاية المطاف ينطلقان من نظرة أخلاقية مشتركة للعالم، وإرث مدرسي واحد يجمعهما (الماركسية). إنما حيث ذهب باديو إلى مسْرحة الحب، يرهِبُه إعلانُه كرهبة خشبة المسرح، ويضفي عليه الحقيقة في زمن الريبية، وطغيان الحديث حول الجسد وتقليعاته النظرية. ذهب العظم، إلى تشريح الحب، والمحبين، والناس أجمعين، حاول بالفصل الأخير التخفّفَ من ثقل ثنائيته، إلا أنه كأي طبيب ماهر، يغلق باب العيادة خلفه، ناسياً المفتاح بالداخل.