(كوفاديس) لشنكوفيتش: عن الحرائق، وروما التي لم تقاتل

i. مقدمة:

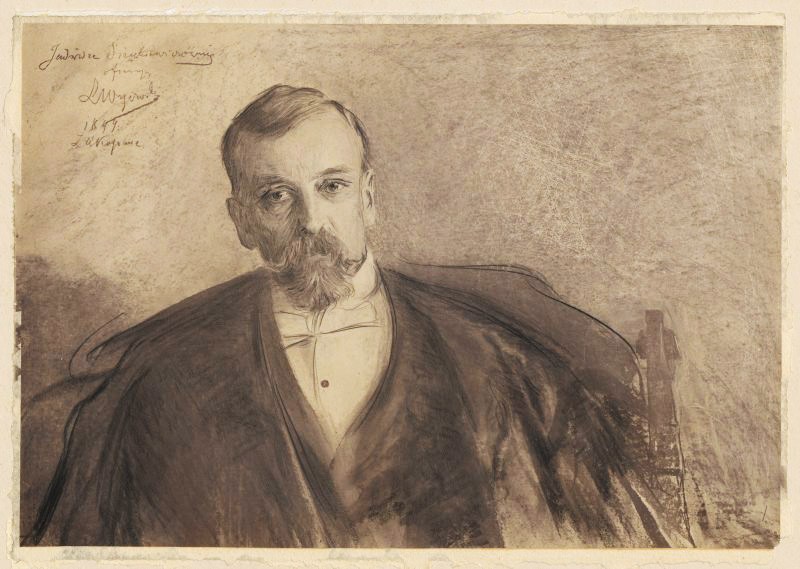

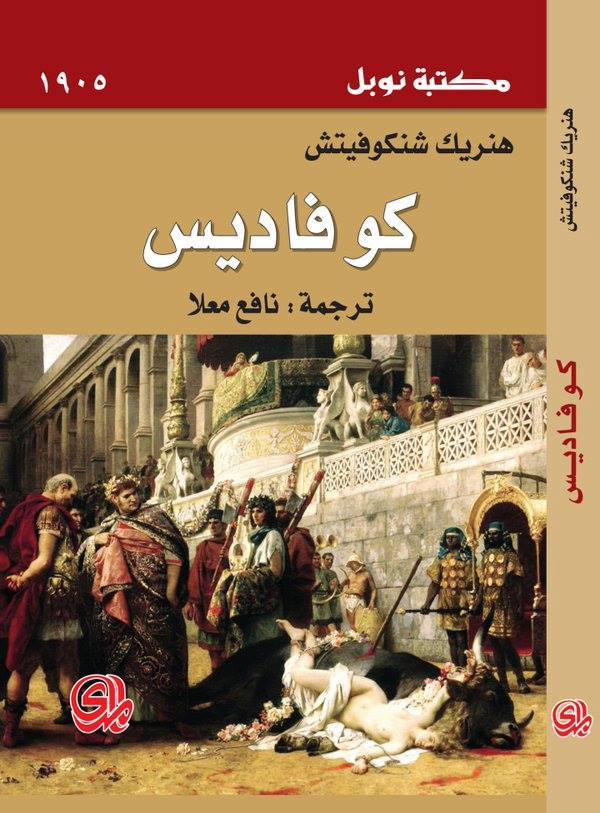

يصف فيلسوف التنوير الفرنسي مونتسكيو، في كتابه المهم «تأملات في تاريخ الرومان»، السياسة التي انتهجها الرومان لاستعباد باقي الشعوب فيقول: (إذا ما هادنوا أميراً أخذوا أحد أبنائه أو إخوته رهينة عندهم، فيسهلُ عليهم التدخل في شؤون البلد متى شاؤوا، إنْ كان الرهينة ولي العهد ابتزوا به الجالس على العرش، وإن كان أميراً أثاروا به الشغب). انطلاقاً من هذه المقولة الموجزة يمكننا الدخول إلى رواية «كوفاديس» للكاتب البولندي هنريك سنكوفيتش، ترجمها: نافع معلا، وصدرت عن دار المدى، يناير 2016. الرواية الحائزة على نوبل عام 1905، سعت جاهدة خلال صفحاتها الـ 780، من أجل تمثيل الصرخة المسيحية خلال حكم نيرون، فالعنوان بداية ليس إشكالياً، ولا يُخفي أي إشارة ضمنية، إنما هو تصريح مباشر ومنقول عن العبارة اللاتينية Quo vadis Domine ؟ التي قالها القديس بطرس لخيال المسيح الذي تجلّى له أثناء هروبه من روما، بعد طول تنكيل، وتعني (إلى أين أنت ذاهب أيها الرّب؟). فيجيب المسيح: إن أنت تخلّيتَ عن شعبي فأنا عائدٌ إلى روما لأُصلَبَ من جديد، وهنا يستحي بطرس من هروبه ويعود إلى حتفه المنتظر. ولمّا كان الزمن النيروني (55 ــ 68ميلادي) يؤطّر الزمن التاريخي للرواية، فالاصطدام بالشرّ المطلق أصبح حتمياً، الأمر الذي استثمره الكاتب وسعى إلى مراكمته. إذن من قال: إنّ الشرّ ليس مفيداً للمثقلين بدعاوى الخير؟ فكيف إذا كان الخيرُ هَمّاً كتابياً مُضمراً خلاصتُه تحويل الرواية إلى ملحمة خالدة؟.

ii. يبدأ الكاتب بالتمهيد لأولى عُقَد النص من خلال شخصيتين أرستقراطيتين تعيشان في روما، (بترونيوس) وهو نبيل روماني من حاشية نيرون، و(فينيكيوس) وهو قائد عسكري شاب تجمعه بالشخصية الأولى قرابة وصداقة، متّنتها أكثر فأكثر الرواية بما ليست صلة نسب فقط، بل وَرُزَم من النصائح والحلول الجاهزة يرتّبها الأول للثاني. (فينيكوس) ستجمعه علاقة حبٍّ مع (ليفيا) وهي إحدى رهائن الممالك المغلوبة التي تحتفظ بهم روما. هنا لا ننتظر طويلاً حتى يضعنا النَّفَسُ الكلاسيكي أمام المواجد الشعورية للشخصيات، مواجدٌ قالتها من قبلُ الملاحم، كلُّ الملاحم، لكنّ المنحى المختلف الذي توجّه إليه الروائي هو استعارته الزمن البطولي القديم لا ليحدّثنا عن الفرسان ومحبوباتهم، أو عن متناقضة الحب والحرب، وما خلفها من إشكاليات مجتمعية، بل جاء ليفصلَ بين الحب وبين مداه الأقصى أي المحبّة. بهذا تكون الرواية قد دخلت رسمياً عالم الخطاب المسيحي، فتتبنّاه بشكل دَعَويّ فجٍّ، لا لتحكي لنا عن العشّاق، بل لتحكي حكايا المؤمنين الأوّلين!. متناقضة الحب والمحبة التي احتكم إليها الروائي، وأعلاها بطريقة دينيّة صارمة سيّرت الشخصيات بين العقدة والحل، الصوابُ فيها بيّنٌ والخطأُ كذلك. ف(فينيكوس) عاشقٌ وثنيٌّ، شَبِقٌ، يطلق العنان لجسده وللذّاته، و(ليفيا) التي وعتِ الدنيا كرهينة تبّنتها أسرة رومانية، وتكفّلت برعايتها، الأمر الذي شكّل عندها نوعاً من النقص لأي الطبقات تنتمي حقاً؟، فلا هي عبدة، ولا هي من نبيلات روما الأصيلات، حتى روما أهملتها ونسيت أن تمارس معها لعبة الابتزاز، التي تحدّث عنها مونتسكيو، لعبةٌ كانت ستحقق لـ(ليفيا) بعض الأهمية لا شكّ. وأمام شحّ الفرص صارت الدعوة الجديدة (المسيحية) ملاذها الوحيد، وانتماءً تحقّقُ به ذاتها. وبذلك يجدُ الحبيبان نفسهما على طرفي نقيض، لا يقف بوجههما المجتمعُ وتقاليدُه، كما هو شائع، بل إنّ الحبيبة بالذات تشعر أنّ حبّها في المكان الخاطئ بالرغم من وجوده. وعليه تضغط الأخلاق المسيحية بقوّة نحو إيجاد حلٍّ سريع، وكذا حصل عندما تقرر (ليفيا) أن تهرب من حبيبها؛ بعد ليلةٍ ماجنة، أشرف عليها نيرون شخصياً. ومع الحدّ الفاصل بين الهروب وانطلاق البطل في بحثه عن محبوبته يمكننا أن نقول إنّ الرواية الملحمية قد بدأت الآن.

iii. إذن الرواية بدأت الآن، وتشعّبت عُقدُها أكثر؛ بدخول شخصيات جديدة لعَونِ البطل وإنجاده. ففي طريقه إلى تحقيق غايته نجد فينيكيوس قد انفتح على طبقات المجتمع الروماني المختلفة، رحلةٌ طويلة وشاقّة. ومن خلال ذلك فقط استطاع الكاتب الانتقال من تكريس لغته الوصفية في حيّز الطبيعة والعمارة كالفصول الأولى من الرواية، وسائر ما يمكن تصنيفه ضمن باب الجماليات، إلى اتجاه آخر يكون الإنسان مركزه. أمّا النقلة الفنيّة الثانية التي حقّقها فهي تخفيف الاعتماد المطلق على السرد بصوت الراوي، إلى الحوار المتقاطع بين الشخصيات التي أخذت تتنوّع. لكنّ المشكلات التي تواجه عادة الأعمال الكلاسيكية لم تلبث أن رمَتْ بثقلها على تفاصيل العمل كافة، فصحيح مثلاً أنّ الكاتب سعى لكشف الحالة المجتمعية المختلفة إلا أنّه اختزلها بشخصيات نمطيّة تقارب الابتذال أحياناً، وهذا تمثّل جلياً بإحدى الشخصيات الثانوية الخطيرة في الرواية (شيلون) المشعوذ والفيلسوف ذي العقيدة المضطربة، الذي استعان به البطلُ بدايةً ليكشف له الغيب ويساعده في إيجاد حبّه الهارب. بيد أنّ الكاتب جمع في هذه الشخصية بالذات كل العاهات من جسدية وأخلاقية، ونحن هنا لا نحاكم فيما إذا يصح هذا الجمعُ حقيقةً في واقعنا، بقدر ما نريد القول: إنّ تشريح الطبقات في أي مجتمع لا يمكن له أن يتمثل بما يقوله مفرَدٌ واحد وإن كانت تبدو عليه ملامح طبقة بعينها. ولذلك نجد الرواية تبحث عن الكاريكاتيرات النافرة لتبثّ كلامها الجاهز عبرها، وما أسهل العثور في المجتمع الروماني على تلك النماذج، انطلاقاً من المجالدين، مروراً بالفرسان، صعوداً إلى رأس النخبة النيرونية. من ناحية أخرى، تبقى الأهمية الأساسية لرحلة البحث أنّها عبّرت، وإن بشكل تنقصه الجدّة والحنكة، عن كيفية الانتقال (كدتُ أقول دورة) التي خضع لها البطل، فإذا ما وجد حبّه الضائع بعد عناء وشقوة، يحدثُ أنْ يجدَ معه الدّين الجديد!. فالحبيبة الهاربة إنما يجوز وصفها هنا ب”المهاجرة” إلى حيث أخوتها في الدين، كما صرّح لفظُ الكاتب مراراً. ولمّا كانت كل هذه الفوارق تميّز بين الحبيبين، فإنّ المواجهة التاريخية التي تتوخى عرضَها الرواية، لم تكن بأقل من مواجهة بين مجتمعين، مجتمع وثني قديم على رأسه نيرون، ومجتمع مسيحي جديد على رأسه القديسان بطرس وبولس. ما عدا ذلك يمكن القول: إنّ كل ما سبق هو مجرّد امتحان لمجتمع المؤمنين القابع داخل الرواية/داخل أيديولوجيا كاتبها، لكنّه بالنسبة للقارئ ليس أكثر من توطئة للنبأ العظيم، ألا وهو حريق روما.

iv. كما ساهمت رحلة بحث فينيكوس عن ليفيا بانفتاح الرواية وتشعبها، فإن بلوغها ــ وهي التي تسير بكرونولوجيا هادئةــ الحدثَ الذروة، أي الحريق، انتشلها من حيرتها وخلّصها من القيود نسبياً؛ وهذا يمكن إرجاعُه إلى دخول الصراع بين الخير والشر حيّز التنفيذ بعد طول تهديد، وعسر اختلاق للأحداث. فرحلة البحث التي تحدّثنا عنها آنفاً أصبحت الآن واقعاً تحت ألسنة اللهب، ونبوءات الشاعر والفنان المزعوم الذي يحكم روما باتت أشد إلحاحاً، أمّا المآلات التراجيدية التي سترسو شخصيات الرواية عليها صارت أكثر قُرباً، وكأنما أنضجتها نارُ الحريق ذاتها، نارٌ هي مروّية تاريخية مركزية في سيرة أعظم المدن. ولمّا انطلقنا في الفقرة السابقة من الخطوط العامّة للحبكة، فإنّ الحديث هنا سيُعنى بالمصائر الخاصة للشخصيات وطريقة علاجها. وأوّل سؤال مصيري يُطالعنا قبل أي شيء، سيكون (ما مصير روما كمدينة؟)، وهل أُفسِحَ لها المجال حتى تتحدّث؟ أمام هيمنة حضور الشخصيات على حساب المكان، ومن وراء هذا طغيانُ المشكل الأيديولوجي؛ الذي أفقد روما تلك المدينة الجبّارة كلّ حِيَلِها، إلا بما هي خَلاصَات مسيحية ضيقة، ضاربةً على المدينة حصار الخطيئة المُحكم دون أي منفذ. باختصار إنّ روما عند شنكوفيتش لم تقاتل _كما استحضرها درويش_ لا بعينيها ولا بأي شيء آخر، أمّا الذين قاتلوا وضحّوا هم شهداءٌ للمسيحية فقط. اندثر 10 أحياء من أحياء المدينة الـ 14، ولم تبدِ أي حركة!. لكن بالرغم مما سبق، يضبطُ شنكوفيتش كلاسيكيّته على وقع العقل الصارم، ولا يترك للمرويّة مجالاً حتى تتحوّل إلى سحر أسطوريٍّ محض، يسرح ويمرح به الهذيان. وأكثر ما تجلّت هذه الميزة في طريقة معالجة ما بعد انقضاء سكرة الجنون المستعر الذي أودى بالمدينة، أي الحِيل النيرونية (اقرأ: الآداب السلطانية) التي من خلالها سيبرّرُ نيرون فعلته أمام الشعب. فشخصيّة مثل نيرون تعرفُ كيف تتخلّص من ترّهات الحاشية، التي دفعته لتبني الحريق على اعتبار أنّه عمل سيدخله التاريخ، فهو أجمل من أشعار هوميروس (وهذا رأي بترونيوس)، بعدها بقليل يسقطُ قناع الجنون عن عقلٍ صاحٍ يشتغل على تدبير سياسي مفاده اتهام المسيحيين بالحريق لا ليتخلص منهم وحسب، بل وللتخلص من الذين يريدون توريطه بأمجاد خُلّبية. وإذا كان القديسان بطرس وبولس سيذهبان ضحية للاتهام السياسي، فإن بترونيوس النبيل الروماني المقرّب سيفقد حظوته مباشرة بعد اقتراحه الأبله، ويخبو نجمُه حتى يضعَ حدّاً لنفسه بالانتحار!. ومع هذه التقدمة التراجيدية فإن الرواية بدأت بمرحلة النهاية، ولم يبقَ أمامها سوى أن تحسم مصيرَ شخصياتها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فالنهاية لا تأخذ مداها الكلاسيكي إلا بهذا الشكل، حياة أو موت. وبالرغم من أنّ مشهدية الموت ظلّت تحفُّ بالبطل (فينيكوس) ومحبوبته (ليفيا) سواء في رحلة الهروب الأولى، أو في رحلة التنكيل النيرونية بالمسيحيين وتعريضهم لوحوش الكولوسيوم أمام الملأ الروماني، إلا أنّ شنكوفيتش حسم وجودهما لصالح الحياة بالضد من كل الاستنزاف الوصفي الذي عادت له الرواية في فصولها الأخيرة، لا لتكرّسه في باب الجماليات كما الفصول الأولى، بل لتنقل من خلاله حالة الإرهاب الغلادياتوري الذي استخدمه نيرون ضد المسيحيين في حلبات المجالدة. مع ذلك استطاع فينيكوس وليفيا النجاة بأعجوبة من طوفان الدم، تاركين خلفهم نيرون الذي ما لبث أن غرق فيه.

v. خاتمة، ابحث عن سبارتكوس: في أحد مقاطع الرواية، يقول المشعوذ شيلون لفينيكوس: إنّ السمك يتم اصطياده بالسنارة، أمّا المسيحيين فيتم اصطيادُهم بالسمك، وبالفعل هذا ما حدث، بعد أن صار معيارُ نجاح المسيحية يؤخذ من قدرتها على الوصول إلى السلطة، وتمّ اصطيادُها عندما اعتُبِرَت الدّين الرسمي للامبراطورية الرومانية… العبودية. وفي عبارة شهيرة تُنسَب إلى ماركس يقول فيها: (لولا سبارتكوس لمَا قُيِّضَ للمسيحية أن تنتصر). سبارتكوس الثائر على الاستعباد الروماني، وحُواري ثورة العبيد التي قادها قبل 71 سنة من ظهور المسيح، صحيحٌ أنه هُزِمَ وقُتِلَ شرَّ قتلة في النهاية، بيد أنّ شنكوفيتش غيّبه عن روايته بشكل مطلق، وهو ليس القريب من الزمن التاريخي للرواية فقط، بل وشخصية سياسيّة أثّرَت بموضوعية بالمبادئ المسيحية العامّة. إذ لم يرد ذكرُه سوى بتلميح بسيط لا يُعتدّ به، بأنّ الفوضى التي عمّت روما بُعيد الحريق تُذكّر بالفوضى التي أشعلها سبارتكوس قبل سنين خلَتْ. أخيراً: تبقى «كوفاديس» رواية ملحميّة تمكّنت من تحويل حوادث التاريخ إلى فن، وتحققت فيها شروط الكلاسيكية بكل رصانة، ولو أنّ موقفها الديني والدعوي جعلها أقل حساسية وانتقائية لكل ما هو خارج حقلها الأيديولوجي.